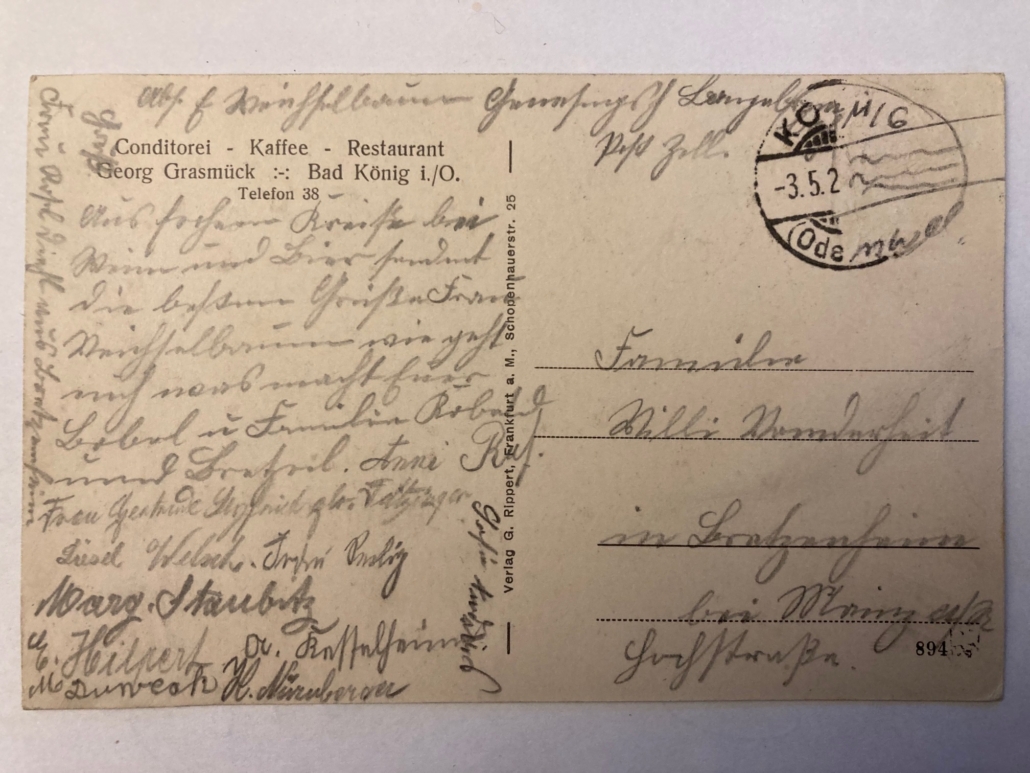

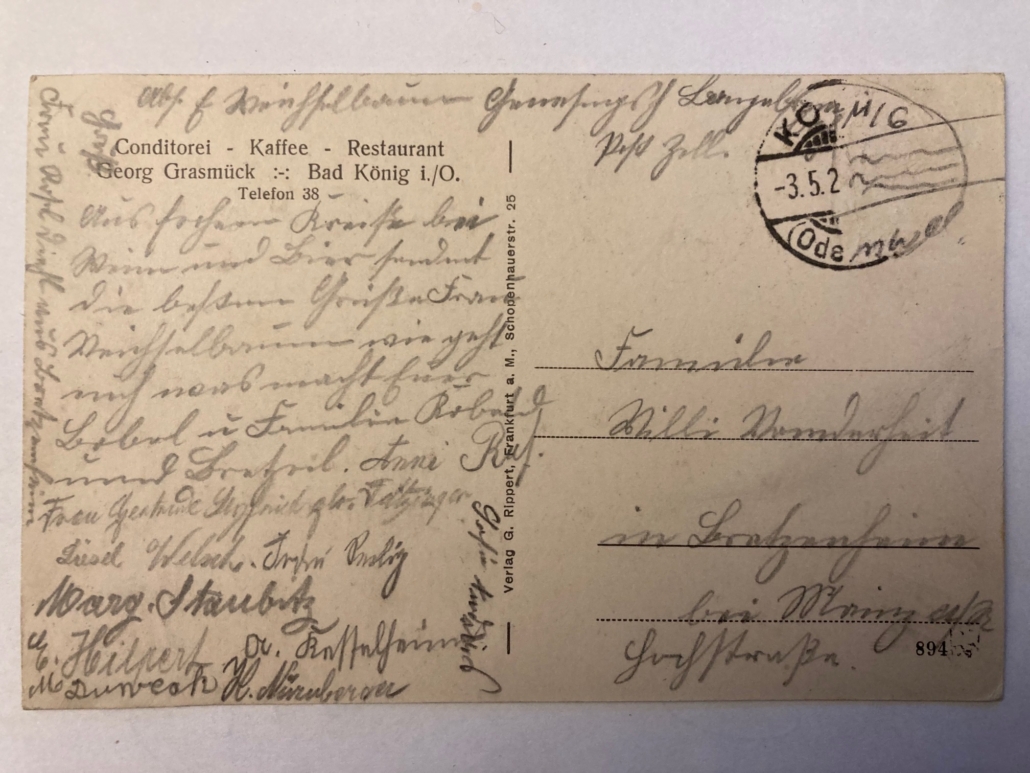

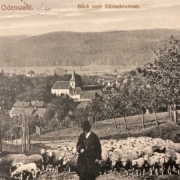

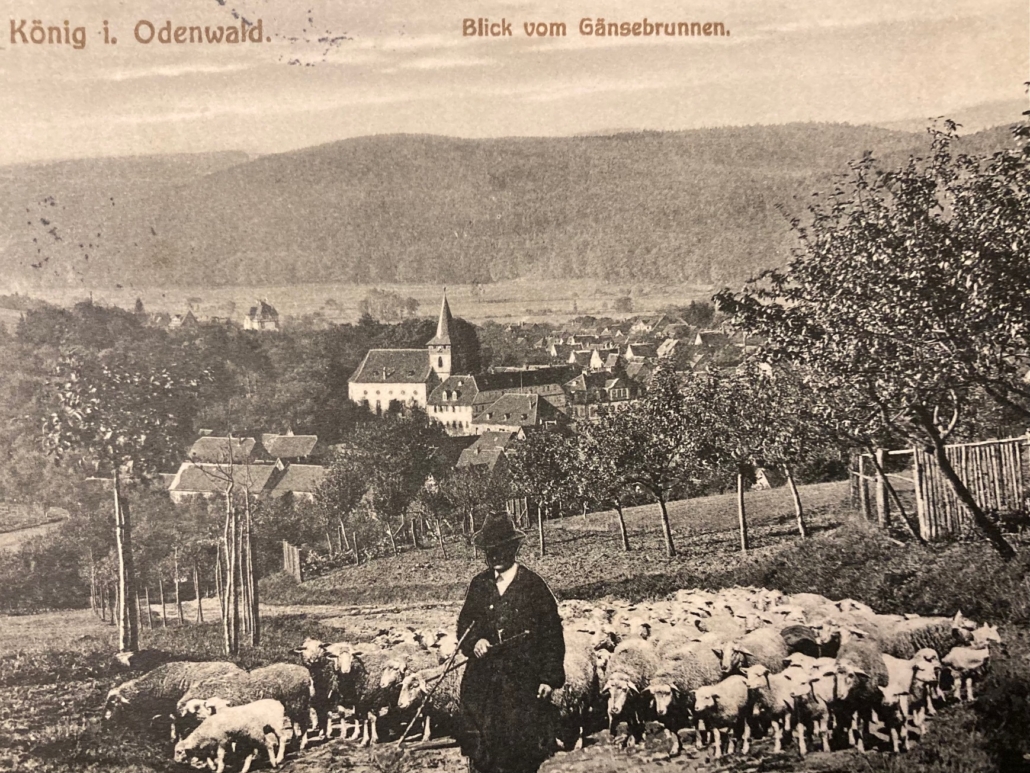

Café und Konditorei Grasmück an der Schnittstelle von der Friedrichstraße zur Bahnhofstraße im historischen König im Odenwald- eine Rarität des Aufnahmemomentes

Postkarte aus den 1920ern (Vorder- und Rückseite) Scan: R.Veit: Café/Conditorei Grasmück im einstigen König im Odenwald

Ecke Friedrichstr./Bahnhofstraße im Februar 2022 (Foto:HGV)

Cailler Milch-Chocolade „beim Grasmück“ als spezielle Offerte

Zwischen dem ersten Stock und dem Gabenfenster des Hauses ist ein Werbeschild mit einem besonderen Hinweis angebracht: Cailler Milch- Chocolade …

Interessant ist hier auch, dass man in (Bad) König Schweizer Chocolade (in flüssiger Form) vor 100 Jahren- neben guten Weinen und vermutlich besonderen Kuchen- und Torten-Spezialitäten anbot, wohl auch um den ersten Kurenden im Ort etwas Besonderes zu offerieren.

Auch heute existiert noch diese Schokoladen-Manufaktur „Cailler“aus Schweizer Produktion:

„Entdecken Sie das Cailler Sortiment und wählen Sie aus unserer Kollektion authentischer Schweizer Schokoladenkreationen. Unsere Cailler Klassiker, neue Gourmet-Kreationen oder unsere personalisierbaren Geschenkideen machen immer Freude.“ (Zitat: Aus einem Werbespruch dieser Cailler Schokoladenhersteller)

Seit 1819 versteht sich das Haus Cailler auf die Kunst der Schokoladenherstellung. Es ist damit die älteste Chocolaterie in der Schweiz. Cailler kreiert seit Generationen innovative und unwiderstehliche Schokoladenprodukte, die den guten Ruf von Schweizer Schokolade entscheidend geprägt haben. Der Erfolg zeigt sich nicht zuletzt in der eindrucksvollen Serie von Produkten, die bereits zu Klassikern geworden sind: Ambassador- und Fémina-Pralinen, die legendären Branches, die zarte Frigor, die luftig-leichte Rayon oder die wellenförmige Sublim: Sie alle tragen seit ihrer Eroberung der Geschmackssinne maßgeblich zum guten Ruf der Schweizer Schokolade bei. (Quelle/Internet/Zitat: WorldofSweets.de)

Diese Rückseite der Postkarte mit dem fotografischen Außenporträt vom damaligen Café/Conditorei Grasmück verrät, dass der Karten-Gruß in den 1920er Jahren verschickt wurde. Das Haus befand sich damals an der Ecke Bahnhofstraße/Friedrichstraße. Das Postamt König befand sich damals gleich links daneben. (Vergleichen Sie bitte auf dem historischen Foto noch die auch heute noch so vorhandene höhere Außenwand des noch existierenden (ehemaligen postalischen) Nachbargebäudes. So hatten die Versenderinnen sozusagen nur paar Schritte weit entfernt zu laufen, um die Grußkarte am benachbarten „Post-Haus“ in den Briefkasten zu werfen oder dort im Amt frankiert abzugeben.

Erweiterte Textversion:

Bad König. Diese fotografische Rarität in Form einer verschickten Postkarte stammt aus den 1920er Jahren- ist also gut 100 Jahre alt, ist jetzt „zurückgekehrt“, konnte nunmehr in der Hauptstadt Berlin ausfindig gemacht werden. Das „Café Grasmück“ mit eingebundener Conditorei und gepflegten Weinen wie Bieren befand sich exakt an der Ecke Friedrichstraße/Bahnhofstraße: Das König damals hatte auch Kurbetrieb, Sommerfrischler, aber auch Gäste zu anderen Jahreszeiten aufzuweisen. Markant ist auch, dass unter dem Gaubenvorsprung ein Werbe-Schild mit „Cailler Milch-Schokolade“ bei lupenhafter Betrachtung hervorsticht.(Information: Die Cailler Schokoladenmanufaktur zählt seit 1819 als die älteste der Schweiz/Ortschaft Vevey!) Wie dem auch sei: „Das Grasmück“ bot seinen Gästen dadurch etwas ganz Exklusives. Die „versendenden“ Damen dieser beschrifteten Postkarte brauchten zudem überhaupt nicht weit, um ihren Kartengruß frankiert abzugeben bzw. nebenan in den Briefkasten einzuwerfen. Denn links vom Gebäude befand sich zu jener Zeit das Postamt König, und die hohe Außenmauer auf dieser Fotografie linker Hand (Scan-Text: R. Veit/R. Nisch) ragt auch heute noch so empor, „als wäre die Zeit stehen geblieben“. Ergänzendes dazu erfahren Sie bitte auf www.hgv-badkoenig.de Ihr Heimat- und Geschichtsverein Bad König e.V.

Weitere Cafés dort in Bad König im Odenwald am gleichen Standort-

An dieser Stelle (allerdings baulich verändert) gab es dann Mitte des 20. Jahrhunderts dort das Café Walter, später ein weiteres Cafe, das Cafè Parusel. Dort wurden in einem überschaubaren Saal-proppevoll gefüllt- und mit Schwarz-Weiß-TV-Gerät die Rosenmontags-Züge (z.B. „Mainz, wie es singt und lacht“) übertragen-auch im Beisein der Einheimischen , denn die überwiegende Mehrheit der bundesrepublikanischen Bevölkerung besaß überhaupt noch in den 1950ern kein TV-Gerät daheim.

Der Odenwälder Kreppel zur Faschingszeit (foto-hgv)

Presse:

„Foto-Historie Bad König im Odenwald- Bildrarität aus den 1920ern- Café/Conditorei Grasmück“ (Quelle: Bad Königer Stadtnachrichten vom Freitag, 4. März 2022/37. Jahrgang/Nr. 9/S.17)

(HGV Bad König e.V.-22. Februar 2022)

Press

Press